#56 ただの本を特別にする魔法。

【目次】

・北海道の魔法使い/『一万円選書 北国の小さな本屋が起こした奇跡の物語』

・ロマンチックな本物語/『さがしもの』

・ほんの雑談/本屋がなくなる

こんばんは。もう三月が終わりますね。ということは今年の4分の1が過ぎ去ったということですが、今週はみなさまいかがお過ごしでしたか?

私はというと、人の入れ替わりや時期の変わり目も手伝って少し慌ただしい日々を過ごしておりました。読む時間は明らかに減っているのですが、凪ぐペースでコーヒータイム読書を楽しんでいます。

日曜に『あしたはうんと遠くへいこう』を読むけれど、あしたは遠くにはいかず普通に仕事です👩💻

さて、今回のテーマは「選書」です。

ちょうど、先週末、集中読書と選書を楽しむ「読むしかできないイベント」を開催していました。(レポートは後日!)

イベントの中で、私も選書をしてもらったのですが、誰かから選んでもらった本は積まれている本の中でも急激に読みたい優先度が上がるから本当に不思議です。

ということで、はじめは「選書するひと」の本から。今週もごゆっくりどうぞ☕️

北海道の魔法使い

これまで印象に残っている本を20冊。人生で嬉しかったこと、苦しかったこと。何歳のときが一番好きか。上手に歳をとることができているか。これだけはしない、と決めていること。

これは、北海道砂川市にある、まちの本屋「いわた書店」さんの「一万円選書」という自分に合った本を1万円分選んでくれる選書サービスで訊かれる質問の一部。

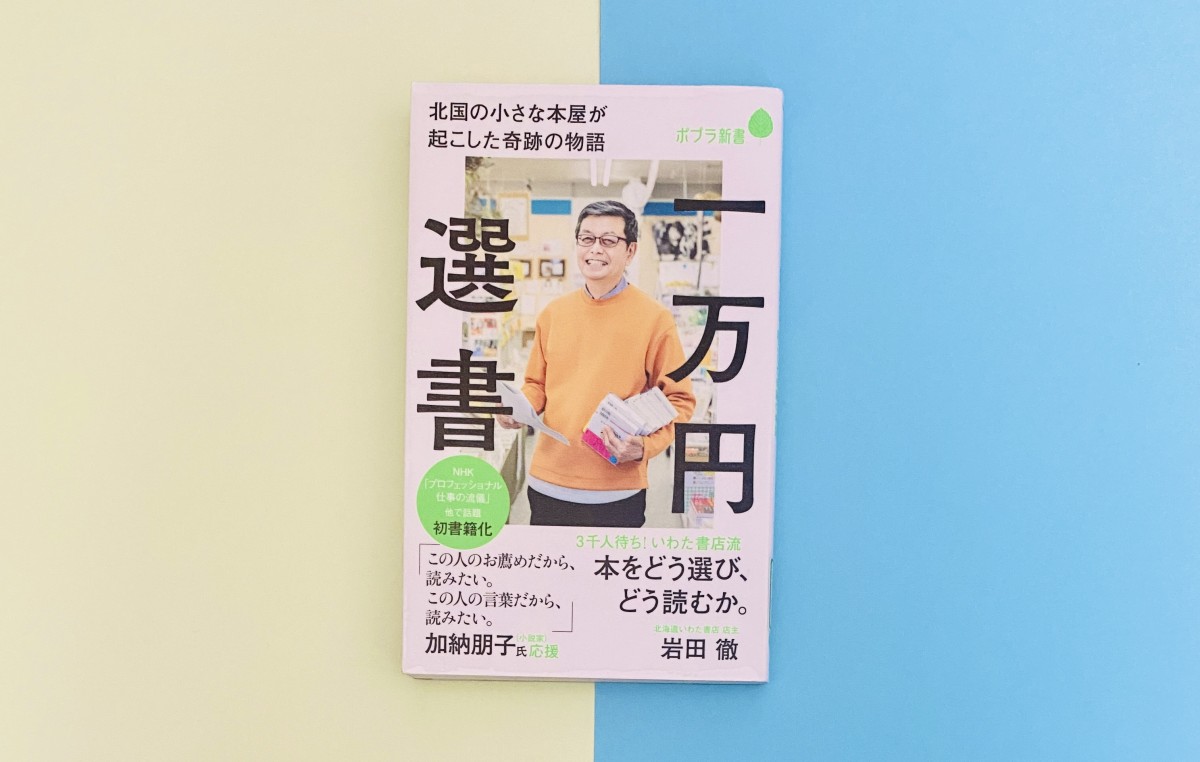

いわた書店さんの「一万円選書」は、3000人もの人が待っているのだとか。そんな「一万円選書」をめぐる実録と、今でも抽選で当たった方しか受けられないこの選書サービスを疑似体験できるのが、店主の岩田徹さんが書いた『一万円選書 北国の小さな本屋が起こした奇跡の物語』。

そもそもこの「一万円選書」は、いわた書店が経営難に苦しんでいたとき、苦し紛れにつくったサービスでした。はじめからヒットした訳ではなく、一時的にはメディアに取り上げられるもののすぐに静かになる苦境の時代が続きます。それでも、しばらくした後に一時のブームに終わらず人気が定着したのは社会と本をめぐる環境が変わったからでした。

選書の哲学も面白いし、いわた書店さんの選書サービスは昔から変わらないのに、なぜ途中から拡がりを見せたのかに注目して時代の流れも一緒に読むのも興味深いものです。

ちなみに、岩田さんのおすすめの本がたくさん出てきて、「ほしいものリスト」がめちゃくちゃ積まれます。まだ積読多い方はご覚悟を😏

ロマンチックな本物語

久しぶりに、小説っぽい小説を読んだ、という気分になっています。

人によって「小説っぽい」は違うと思いますが、私の場合は、読書にのめり込み始めて「好きだ」と自覚する頃に読んでいた角田光代さんや山本文緒さんなどが「最初の型」になっています。だから、久々に角田光代さんの作品を読んで、基本に戻ってきたような気がしたんだと思います。

ここのところ仕事が立て込んでいたのにも関わらず、思わず手が伸びた『さがしもの』は、自主開催の「読むしかできないイベント」で選書して頂いたもの。

角田光代さんの本はたくさん読んでいたけれど、それ以上にたくさん出版されているので、失礼ながら初めて知った本でした。「本にまつわる物語」ということだけ聞いていて、それだけでも読むのが楽しみでした。(ちなみに、『さがしもの』は改題で、もともとは『この本が、世界に存在することに』だったのだそう)

誰かに向けて本を選ぶという時は、いろいろ考える。これは読んだことあるかなあ、とか、エッジが効きすぎるとちょっと読む人を選ぶだろうか、とか。選書は相手がいて成り立つものなので、相手のことを想像します。先にご紹介した「一万円選書」はまさにその極みでもあります。

でも、自分が選んだ本をもらう人のことを何も知らないとしたら、どうでしょう?

やっぱり「自分が思い入れのある本」「自分に響いた本」が選ばれるのだと思います。「読むしかできない」というイベントでは入場料代わりに選書をしてきていただくのですが、私は会場で選書をした理由を、お話いただける範囲で尋ねることがあります。すると、そこにはその人がもつ、選書に至るまでの物語があって。それが、多分、本を特別にしてくれる、選書者が知らずのうちにかけた選書の魔法な気がするのです。

この本は9つの短編から成る、それぞれの登場人物の中にある本についての物語。本好きさんなら身に覚えがある心情や他の人には伝わりにくいけれど「分かるわぁ...」というキュンとするシーンを見ながら本に向かい合う時間を楽しめるはず。

現実と小説の間、みたいな地続き感でするする入るけれど、どこか忘れたくない引っかかりを残してくれる感覚がするいろいろな意味でロマンチックな本。私は「彼と私の本棚」「ミツザワ書店」という編が好きでした☺️

最後の短編、「初バレンタイン」で、こんな一文があるんです。

主人公は婚約者との引っ越し準備で彼の本棚を整理しているときに、自分が学生時代に初めての恋人に贈った本を偶然見つけます。婚約者に「もう一度読んでみたら?人生が変わるかも」と伝えながらこう思ったのでした。

本当に人生が変わったとしたら、それはその本を読んだ時ではなくて、その本をだれかのために選んだ時かもしれない、と。

選書イベントに、選書の話が入っている物語を贈ってくれるなんて、なんとも粋な計らい...!(意図されたかどうかは分からないのですが勝手に驚いていました)こうして本の物語の上にリアルの世界の感情が重なって思い出深い本となっていくのですね。

そして、「変わりたい」と思ったら、「誰かのために一冊選ぶ」という方法があるのだ、ということを知った読書でした。

ほんの雑談/本屋がなくなる

ついこの前のこと。これは、私がたまにおじゃまする本屋の店主さんのつぶやきです。

SNSというオープンな場で言葉にするの、結構勇気のいることじゃなかったかな、と思います。

マナーや配慮に強制力はない。法律を明確に犯しているわけでもない。本屋さんだけでなく、いろいろな小売のお店が同じような状況なのではないかな、と思います。

Amazonも、ついこの前、展開していた実店舗をすべて閉店することを発表。閉店の理由はいろいろな憶測が飛んでいましたが、一部でAmazonの実店舗では「新しい出会いがなかった」ことが要因だ、と報じられました。(売れている本が中心で、まだ見ぬ本が少ないということだと思います)

gururiさんのつぶやきとAmazonのニュースから導き出すと、リアルの本屋さんに期待することは「出会い買い」、Amazonや在庫をしっかり揃えたネット書店に期待することは「目的買い」だけれど、本屋さんで出会ったものをAmazonやネットで目的買いする、ということが起きている、という感じでしょうか。(少ない情報でつなげちゃうのはちょっと乱暴だけれど、わたしのふっと思ったおしゃべりと思って流してくださいな)

東京・日比谷に4年前にできた、HMV &BOOKS HIBIYA COTTAGEというお店が2月に閉店しました。『出会い系サイトで70人と実際に会ってその人に合いそうな本をすすめまくった1年間のこと』で知られる花田菜々子さんが店長を務め、『本屋の新井』や『胃の合うふたり』などの新井見枝香さんといった人気の書店員さんがいるお店です。

“すべての女性を応援する本屋”というコンセプトや届けたい人がしっかりと決まっていて、いろいろなイベントやオンラインでの発信も活発で、なんとなく最前線にずっといるような印象を持っていたので閉店を知った時は衝撃でした。

「100年後に本屋はあるか」のレターでも書きましたが、人気書店さんでも店舗の本屋だけではやっていけない様子を垣間見ましたし、私もまた、本屋というものに興味を持って色々と調べている中でなんとも厳しい業界や構造であることを数字レベルで知りました。(一方でたくさんの書店さんがめちゃくちゃ工夫してやっているのも知りました)

本が好きで、読書が好きで、だんだん創作の先にある本をめぐる世界にまで思考を巡らせるようになると、純粋に読者として物語を楽しんでいた時期とは違った気分がしてしまうのです。100年後に本屋があるために、ちいさな自分にできることってなんだろう、と。答えはまだ出ずですが、模索中.....( ⚆ ⚆ )

ということで、ちょっと最後しんみりしちゃいましたが、今回はこんなところで👋

街の色が明るくなってきました。色鮮やかな春を目や肌で楽しみつつ、来週もうららかな日々をお過ごしくださいね!🌸

もし面白いと思って頂けたら、毎週日曜夜21時に最新のニュースレターをメールでお送りさせて頂きます!興味があればぜひご登録ください📮(解約は毎回のメールで自由にできます。過去の配信内容も読めます)

▼いつも感想や励ましのメッセージありがとうございます。とても励みになっていますので、気軽に送ってください😌

すでに登録済みの方は こちら